Les collectivités médaillées

Lors de sa séance du 20 juillet 1944, la commission de la médaille de la Résistance française décide d’attribuer cette décoration à des collectivités. Elle a donc également récompensé des unités militaires de la France libre et de métropole, des collectivités territoriales et des collectivités civiles. Ces attributions soulignent toujours la volonté de récompenser la Résistance dans toute sa diversité. Elles constituent aussi une façon de montrer que cette dernière a pu se développer dans tous les corps de la société, y compris ceux qui étaient pourtant susceptibles de servir fidèlement l’ordre en place incarné par le régime de Vichy (armée, gendarmerie, police), et d’insister sur les liens qui existaient entre la Résistance et la société civile en décorant des communes pour le soutien qu’elles ont pu apporter aux résistants et les représailles que cela a pu leur valoir.

Les collectivités territoriales

Dix-sept communes et la Nouvelle-Calédonie ont été décorées de la médaille de la Résistance française. Territoire, villes ou simples villages, tous ont pris une part importante à la Résistance et la plupart ont été marqués profondément par le combat mené contre l’occupant.

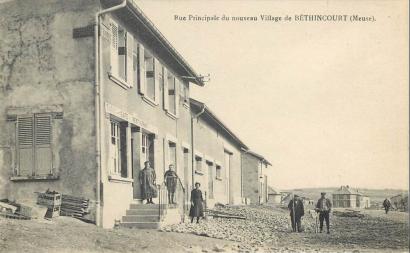

Béthincourt est un petit village du nord de la Meuse, situé à une vingtaine de kilomètres de Verdun. Le 6 juin 1944, le colonel Gilbert Grandval, chef des FFI de la région Grand Est, établit son quartier général dans le village. Pendant un mois, toutes les opérations de la région Nord-Est sont dirigées depuis le village. Les villageois observent le manège de ces allées et venues dans le silence et la discrétion. Le colonel Grandval quitte le village précipitamment le 13 juillet, pressentant sans doute que sa présence a été découverte par les Allemands. Le 21 juillet 1944, près de 300 soldats allemands investissent Béthincourt après la découverte du cadavre d’un des leurs. Deux fermes sont incendiées, les habitants malmenés et pour certains incarcérés à Nancy et Verdun. Deux FFI affectés au service du colonel Grandval, Cécile Gobet et René Lardier, trouvent la mort.

Dans Brest occupée, les organisations de résistance se structurent assez rapidement. Les déplacements de trois croiseurs, fleurons de la marine de guerre allemande (Kriegsmarine), sont suivis de près par les réseaux de renseignement qui envoient leurs informations à Londres. La présence de ces navires provoque des raids intensifs de l’aviation britannique, occasionnant de lourdes pertes dans la population civile. En outre, autonomistes bretons et miliciens participent à l’impitoyable répression à l’encontre des résistants. Onze résistants brestois sont exécutés au Mont-Valérien et de nombreux sont déportés.

Bien que distante seulement d’une dizaine de kilomètres des plages du Débarquement, Caen n’est entièrement libérée que le 19 juillet 1944. Durant les 43 jours qui précèdent sa libération, la population subit des bombardements alliés particulièrement destructeurs. La cité est rasée aux trois-quarts. Ni les habitants (2 000 morts et des milliers de blessés), ni les mouvements de résistance ne sont épargnés. Alors que les Alliés prennent pied sur les côtes normandes, les nazis fusillent froidement 70 à 80 résistants détenus à la maison d’arrêt.

Dès juillet 1942, Caniac héberge des Alsaciens-Lorrains ayant refusé l’enrôlement dans la Wehrmacht. En 1943, les bois de Caniac abritent un des premiers maquis du Lot. Les habitants soutiennent les maquisards qui remplissent des missions de renseignement sur les déplacements de la Wehrmacht tout en suivant une instruction militaire. Prévenus d’une attaque imminente des troupes allemandes le 25 février 1944, les maquisards échappent à l’ennemi et se replient. Le lendemain, en représailles, 300 Allemands investissent Caniac et procèdent à de nombreuses arrestations.

La population apporte aide et ravitaillement aux maquisards du Vercors. L’année 1944 est celle d’une répression forcenée. En avril, la Milice procède à des violentes opérations de contrôle sur le terrain. A la mi-juillet, les Allemands bombardent La Chapelle, qu’ils investissent le 25, après avoir détruit le village de Vassieux. Après une journée de traque, une partie de la population est enfermée pour la nuit dans l’école étroitement gardée. A l’aube, dans les ruines du village incendié, on découvre les corps de seize otages abattus dans la cour et la mort brutale de trente-deux habitants âgés de 5 à 82 ans.

Des mouvements et des réseaux de résistance naissent à Lyon dès 1941. La taille de la ville et sa configuration favorisent l’action clandestine, ce qui lui vaut rapidement le surnom de « capitale de la Résistance ». Mais après novembre 1942 et l’occupation de toute la France, les résistants de Lyon sont victimes d’arrestations en masse, subissant les coups de la Gestapo secondée par la Milice. De nombreux massacres de prisonniers précèdent le départ des Allemands le 2 septembre 1944. Le lendemain, la 1ère division française libre, appuyée par des groupes FFI, en prend possession.

Accusée d’apporter une aide constante aux maquisards, la population de Marsoulas et de ses environs subit d’effroyables représailles de la part de la division SS Das Reich. Le 10 juin 1944, une famille entière est abattue à l’entrée du bourg. Puis, se ruant vers les maisons suivantes, les SS se vengent en tuant indifféremment hommes, femmes et enfants. La tuerie se poursuit jusqu’à ce que les Allemands quittent enfin le village après l’avoir partiellement pillé. En moins d’une heure, la barbarie nazie a fait vingt-huit victimes, soit un tiers de la population.

Le 1er septembre 1944, 200 maquisards de Meximieux prêtent main forte aux éléments de la 45e division américaine en prise avec une contre-offensive allemande. Dans les rues de la ville, les Allemands buttent sur une résistance farouche. Ils se replient, mais sans parvenir à faire sauter les ponts et ralentir les Américains. Au sein des Forces françaises de l’intérieur, on dénombre une quarantaine de tués, autant de blessés et une douzaine de prisonniers dont la majorité mourra en déportation. Les troupes de l’US Army ont également perdu une dizaine de soldats dans la bataille.

Cité minière, Montceau-les-Mines est un centre actif de sabotage et de renseignement. Les mineurs distribuent des tracts, organisent des grèves et enfin rejoignent les maquis. Venus essentiellement de Montceau, ils forment un tiers des effectifs des combattants de la région. Les mineurs maquisards participent à plusieurs combats sanglants entre juin et septembre 1944 contre les Allemands en retraite. Le 6 septembre, avec un groupe de parachutistes SAS, ils contraignent près de 700 Allemands à déposer les armes avant d’accueillir deux jours plus tard les éléments avancés de la 1ère armée française.

Entre frontière suisse et ligne de démarcation, le secteur de Nantua est hautement stratégique. Dès 1943, les maquisards, aidés de nombreux réfractaires du Service du travail obligatoire (STO) décident de passer à l’action. Le 14 décembre 1943, 400 Waffen SS cernent la ville et arrêtent de nombreux habitants. La Gestapo assassine le docteur Mercier, chef de l’Armée secrète, et 150 otages sont déportés. Le 10 juillet 1944, cinq colonnes de l’armée allemande convergent vers Nantua où elles font régner la terreur pendant deux semaines (exécutions, tortures, pillages, déportations).

Sous la pression de ses habitants, la Nouvelle-Calédonie se rallie à la France libre le 19 septembre 1940. Elle fournit, avec le Bataillon du Pacifique, une unité de volontaires qui se distingue à Bir-Hakeim (Libye), puis dans tous les combats d’Afrique et d’Europe de la 1ère division française libre. Située au large des côtes australiennes, l’île joue en outre un rôle stratégique primordial pour les Américains en guerre depuis 1941 dans le Pacifique qui y installent une base militaire essentielle pour la lutte contre les Japonais.

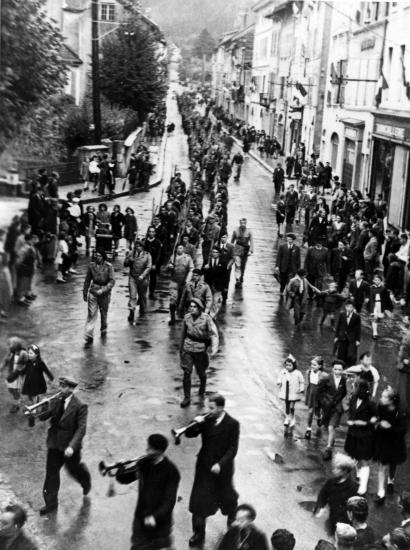

Oyonnax est déjà un bastion de la Résistance armée lorsque 250 membres de l’Armée secrète défilent audacieusement dans les rues le 11 novembre 1943. En tête du défilé, la fanfare est suivie du colonel Romans-Petit en tenue d’officier, précédant les maquisards en armes et en uniforme. La population, surprise et enthousiaste, assiste à une cérémonie complète au monument aux morts. Cette manifestation, minutieusement préparée et même filmée, connait un retentissement tel qu’elle est relatée le soir même par la radio de Londres, puis par l’ensemble de la presse clandestine.

Plougasnou est, dès 1940, un important centre d’évasion vers l’Angleterre pour les volontaires qui souhaitent rejoindre la France libre. 50 de ses habitants partiront et seuls 20 reviendront. En 1944, 37 villageois rejoignent le maquis de Plourin et se constituent en section autonome qui réceptionne des parachutistes et participe à des actions armées contre l’occupant. Le 5 août 1944, ils prennent part à l’attaque d’un blockhaus et à la Libération. La section FFI de Plougasnou se porte ensuite volontaire pour les combats dans la poche du Conquet, avant de rejoindre les fronts de Saint-Nazaire et de Lorient.

Le maquis qui se constitue à Saint-Nizier-du-Moucherotte abrite une jeunesse ardente mais inexpérimentée, aidée par l’ensemble de la population. Après le 6 juin 1944, sur le sommet des Trois Pucelles, les maquisards hissent un gigantesque drapeau tricolore visible depuis Grenoble. Devant cette provocation, 400 Allemands attaquent le maquis le 13 juin. Rapidement maîtres du terrain, ils exercent de terribles représailles, achèvent les blessés, pillent et incendient Saint-Nizier et les hameaux voisins.

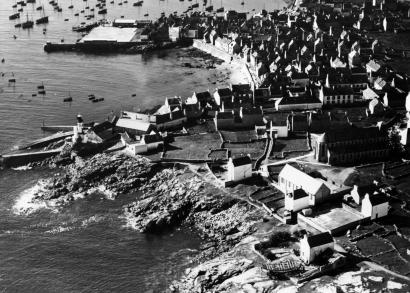

Située au large de la Pointe du Raz, la petite île de Sein ne comprend que 1 400 habitants en 1939. Relativement isolés, ils n’apprennent que par bribes les mauvaises nouvelles qui parviennent du front en mai et juin 1940. Le 22 juin cependant, des îliens entendent le discours du général de Gaulle à la radio de Londres. 128 Sénans - la quasi-totalité des hommes présents et en âge de combattre - répondent à son appel et gagnent l’Angleterre où ils s’engagent dans la France libre. L’île de Sein est la seule collectivité territoriale à la fois Compagnon de la Libération et médaillée de la Résistance.

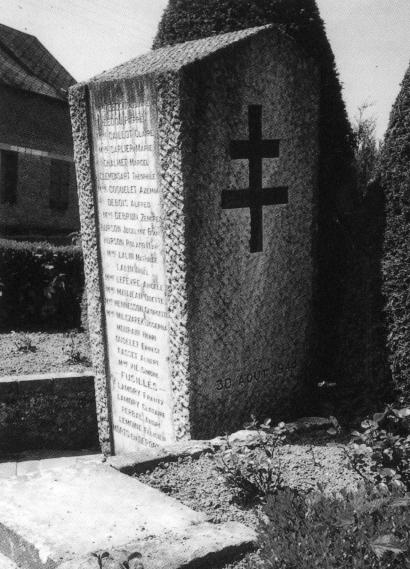

Au moment de sa libération à l’été 1944, le village de Tavaux fait l’objet de terribles représailles menées par la division SS Adolf Hitler. Le 30 août, le village est en grande partie détruit et 21 de ses habitants sont sauvagement assassinés. Le lendemain, alors que les maisons achèvent de brûler, de durs combats mettent aux prises les groupes FFI et les derniers Allemands restés sur les lieux. Devant la fureur des combats, les habitants se réfugient dans les bois environnants. Une fois les Allemands partis, ils retrouvent leur commune pillée.

La Résistance est active à Terrou depuis 1942. Le 11 mai 1944, connaissant la complicité de la population avec le maquis, les Allemands somment les habitants de leur indiquer son implantation. Les maisons sont pillées et le hameau voisin de Las Descragues est bombardé au canon. Le 2 juin, les Allemands reviennent à Terrou avec la division SS Das Reich. Prévenus, les hommes partent se cacher dans les bois. Furieux de ne trouver que quelques habitants, les SS mettent systématiquement le feu à toutes les maisons et à l’église. L’incendie dure toute la journée ; il ne reste rien du village.

Thônes est située au sud du plateau des Glières. C’est à Thônes que le chef départemental de la Milice et son adjoint sont abattus par des résistants le 23 novembre 1943. En représailles, le 5 février 1944, une rafle de la Milice provoque de nombreuses arrestations, la mort du maquisard Georges Laruaz et l'internement et la déportation de 18 personnes. En mars 1944, Thônes devient le poste de commandement de la Wehrmacht pendant l'opération Korporal contre les Glières. Elle voit s'installer dans ses murs la Gestapo, au Villaret, où neuf jeunes sont fusillés. Les 3 et 4 août 1944, un bombardement allemand sur Thônes et Villards-sur-Thônes fait 26 blessés et 14 morts.

Les collectivités civiles

Insigne de l’association des Français de Grande-Bretagne. De forme circulaire, l’insigne représente l’Union Jack avec un drapeau français en superposition. Au centre, l’expression « Resurgam 1940 » du verbe latin « resurgere » qui signifie « se relever ».

Insigne de l’association des Français de Grande-Bretagne. De forme circulaire, l’insigne représente l’Union Jack avec un drapeau français en superposition. Au centre, l’expression « Resurgam 1940 » du verbe latin « resurgere » qui signifie « se relever ».

La Résistance a pris des formes multiples, allant de la propagande aux actions de sabotage, en passant par le renseignement ou l’aide aux persécutés. En décidant de récompenser certaines collectivités civiles, le général de Gaulle a aussi choisi de distinguer cette diversité d’action. Quinze collectivités civiles sont ainsi médaillées de la Résistance. Parmi elles, un lycée, une université, un clan scout, des unités de police ou de pompiers ou encore des communautés religieuses.

Fidèle à la tradition du droit d'asile, Timadeuc continue à appliquer cet antique droit de protection sous l’Occupation. Très vite, l'abbaye est connue comme un lieu de refuge et d'hébergement par les aviateurs alliés, les prisonniers évadés, puis par les réfractaires et les résistants recherchés. Le plus engagé des moines est le père Guénaël Thomas qui, rentré de captivité en juin 1941, prend contact avec la Résistance. Malgré les précautions prises, le père Guénaël est arrêté en juin 1943 puis déporté à Neuengamme où il meurt en janvier 1945. Son arrestation ne met pas fin aux activités clandestines du monastère qui continue à assurer l'accueil des résistants, parachutistes ou évadés.

Créée pour regrouper les Français résidant en Grande-Bretagne refusant de reconnaître l'Armistice et résolus à unir leurs efforts pour contribuer à la libération de la France, l'association a contribué par son activité quotidienne à maintenir des relations d'étroite confiance avec les Alliés. Elle a soutenu les efforts des sociétés françaises du Royaume-Uni, notamment en venant en aide aux civils français se trouvant en Grande-Bretagne, aux victimes civiles de la guerre et aux jeunes Français en âge d'être scolarisés.

Fondée fin 1943, la Fédération nationale de la Presse clandestine (FNPC) est chargée de préparer la parution des journaux au moment de la libération du territoire et d'organiser ensuite la presse libre. Elle désigne des journaux "autorisés à paraître à Paris, en raison de leur activité dans la clandestinité ou de leur attitude patriotique à l'égard de l'ennemi". Le 21 août à Paris, ces diverses instances prennent possession des locaux désertés et des imprimeries de la presse autorisée. Dans la nuit, les journaux sont composés puis imprimés. Le lendemain, mardi 22 août 1944, paraissent tous les titres clandestins au grand jour, qui sont vendus sur les barricades.

Dès 1942, un groupe de résistance naît au sein du corps urbain des gardiens de la paix de Nice. Son action s'amplifie au fil des mois : fourniture de renseignements d'ordre militaire (réseau Ajax), aide aux Juifs et patriotes traqués, diffusion de journaux clandestins, constitution de dépôts d'armes et de munitions, complicité dans des évasions, aide à des jeunes pour échapper au STO... Lors des combats de la Libération, le 28 août 1944, les gardiens prennent une part capitale aux actions engagées.

Alors que les Allemands occupent la ville de Cahors, l'hôpital, en dépit des interdictions formelles, accueille les blessés et les malades du maquis, avec la complicité de l'ensemble du personnel. Au sein du corps médical, le docteur Garnal est le premier à soigner et opérer clandestinement des maquisards. Aucun des résistants hospitalisés n’est arrêté, les sous-sols moyenâgeux de l'établissement procurant de nombreuses caches. Le docteur Garnal, trahi, est arrêté et déporté. Il reviendra des camps, le docteur Ségala meurt au camp de Neuengamme en 1945.

Malgré les risques encourus, le personnel de l'hôpital de Saint-Céré a recueilli et hébergé des blessés du maquis, leur prodiguant avec dévouement tous les soins que nécessitait leur état. Le docteur Rougie organisa, à la demande des maquis, avec le docteur Rahoza, chirurgien d'origine polonaise, le centre de soins de la Résistance à l'hôpital de Saint-Céré. Les blessés et opérés du maquis étaient cachés lors des perquisitions allemandes, entre le plancher des chambres du pavillon de la chirurgie et le plafond des salles communes. Grâce au courage et au sang-froid du personnel, bien des vies furent sauvées.

Au lycée Lalande de Bourg-en-Bresse, fin 1941, un groupe de résistants se forme dans une classe de seconde. En 1943, les lycéens intègrent les Forces unies de la jeunesse patriotique (FUJP) et participent à de nombreuses actions dont la destruction des fichiers du Service du travail obligatoire le 21 mai 1943. Quinze d’entre-eux ont été tués au combat ou fusillés et une vingtaine ont été déportés. Le lycée Lalande est le seul lycée civil titulaire de la médaille de la Résistance française.

Prévenue du débarquement des troupes alliées en Afrique du Nord, la police d'Alger entre en dissidence dans la nuit du 7 au 8 novembre 1942. Elle rejoint les jeunes résistants qui neutralisent les points stratégiques de la capitale algérienne pour empêcher l’armée de Vichy de faire échec à ce débarquement.

A l'automne 1940, lors de sa première visite au Congo rallié, le général de Gaulle décide d'installer à Brazzaville, désormais capitale de la France libre, un centre de radiodiffusion. Avec des moyens rudimentaires, la station locale Radio Club devient Radio Brazzaville émettant pour l'essentiel des bulletins de nouvelles. L’influence de Radio Brazzaville est d’abord limitée en raison de la faible puissance de l’émetteur. En 1941, un nouvel émetteur plus puissant est commandé auprès de la société américaine RCA. De Gaulle baptise le poste "La Voix de la France libre". Inauguré le 18 juin 1943, il dispose de six antennes à destination du monde entier.

Entre 1940 et 1944, la communauté des Sœurs de Niederbronn a sauvé des mains de l'ennemi de nombreux jeunes gens. Par l'action de Soeur Marie-Rose, elle a réussi à mettre en place une véritable filière clandestine, hébergeant les prisonniers évadés et les conduisant jusqu'à la frontière. Dans cette Alsace annexée par l'Allemagne, les risques encourus étaient par là même plus importants qu'en zone occupée. Au cours de ces quatre années, la communauté des Sœurs a mené une action de résistance nationale, spirituelle et pratique autour de laquelle se sont cristallisées toutes les bonnes volontés et les énergies de la vallée de la Bruche.

Grande administration française, les Chemins de Fer (SNCF) et une part non négligeable de ses agents ont joué un rôle important dans la Résistance. L’esprit de corps des cheminots et leur mobilité professionnelle ont facilité la recherche de renseignements ou le transport de documents et même de personnes recherchées. Résistance-Fer a été décoré pour son rôle essentiel dans la guerre de l’ombre, en utilisant le réseau ferroviaire comme un champ de bataille clandestin. Ses actions de destruction du matériel au moment des débarquements ont eu un impact militaire direct et ont été reconnues comme une contribution décisive à la libération de la France.

Grande administration française, le ministère des Postes télégraphes et téléphones (PTT) et une part importante de ses personnels, ont joué un rôle non négligeable dans la Résistance. Ministère technique, les PTT ayant pour métier la communication sous tous ses aspects, ses agents ont pu développer à la fois des systèmes d’écoute, former des opérateurs radio clandestin et leur fournir le matériel nécessaire. Résistance-PTT a joué un rôle discret mais vital dans la guerre secrète contre l’occupant, en mettant les outils de communication au service de la liberté, souvent au péril de la vie de ses membres.

Des sapeurs-pompiers de Belfort décident d’agir contre l’occupant dès novembre 1940. Grâce aux autorisations de circulation de nuit dont ils bénéficient, ils diffusent dans les boîtes aux lettres tracts et journaux clandestins, assurent des transports d’armes, participent à des actions de sabotage ainsi qu’à l'évacuation de réfractaires au Service du travail obligatoire vers la frontière suisse. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont rejoint en 1944 les maquis de la région.

Sous l'impulsion de leur aumônier, l'abbé Pierre Dufay - également chef départemental des Forces françaises de l'intérieur (FFI) - les scouts ont mené diverses actions de résistance : collecte de renseignements, liaisons, distribution de tracts et de journaux clandestins tels que Témoignage chrétien, réception et transport d'armes parachutées dans les environs de Belfort. Leur engagement a été marqué par de lourdes pertes : sur les 24 membres du clan, 11 sont morts pour la France, certains au combat, d'autres en déportation. Le clan Guy de Larigaudie demeure la seule organisation scoute à avoir reçu cette distinction à titre collectif.

L'Université de Strasbourg, repliée à Clermont-Ferrand dès la fin de 1939 en raison de sa proximité avec l’Allemagne, a été un bastion de la Résistance intellectuelle et active dès 1940. Plusieurs de ses enseignants, à l’image de Jean Cavaillès, et de ses étudiants qui se sont engagés dans la lutte ont été touchés de plein fouet par la répression nazie. Le 23 novembre 1943, 500 de ses universitaires sont arrêtés par les Allemands lors d’une rafle unique dans les annales de la Seconde Guerre mondiale. Cent trente seront déportés. Strasbourg est la seule université française à avoir obtenu la médaille de la Résistance.

Les collectivités militaires

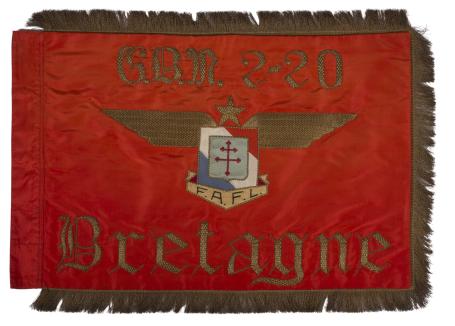

Fanion du Groupe de bombardement moyen 2/20 Bretagne

Fanion du Groupe de bombardement moyen 2/20 Bretagne

Vingt-deux collectivités militaires ont reçu la médaille de la Résistance. On relève une forte prédominance de la Marine avec quinze unités pour six de l’armée de Terre et une de l’armée de l’Air. On note aussi la Brigade de gendarmerie de la Chapelle-en-Vercors qui est médaillée comme la commune elle-même. Enfin, trois de ces unités sont également « Compagnon de la Libération » (la corvette Aconit, le 1er régiment de fusiliers marins et la 13e demi-brigade de Légion étrangère).

Livrée en 1941 aux Forces navales françaises libres, la corvette Aconit prend une part active au ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France libre fin 1941. Elle entre ensuite dans la bataille de l’Atlantique en escortant des convois entre l’Atlantique Nord et l’Angleterre. C'est en mars 1943 qu'elle connaît son plus haut fait d'armes : la destruction en moins de 12 heures de deux sous-marins allemands. L’Aconit a été fait Compagnon de la Libération le 19 avril 1943. L’Aconit est le seul bâtiment de la Marine française à avoir reçu également la médaille de la Résistance, témoignant de son rôle crucial dans la lutte pour la liberté.

Fournie par les Britanniques aux Forces navales françaises libres en mars 1941, la corvette Alysse est rattachée aux forces d'escorte de Terre-Neuve. Fin décembre 1941, elle contribue au ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France libre. L’Alysse est torpillée le 8 février 1942 au large de Terre-Neuve par un sous-marin allemand alors qu'elle escortait un convoi. L'explosion de la torpille provoque la mort de 35 membres d'équipage ainsi que celle d'un officier de liaison britannique. L'Alysse figure parmi les 14 bâtiments de la Marine française à avoir reçu cette distinction, témoignant de son rôle crucial dans la lutte pour la liberté.

Échappé de Toulon le 27 novembre 1942 alors que la flotte se saborde, traqué par les avions de la Luftwaffe, le Casabianca traverse la Méditerranée et effectue une entrée triomphale dans le port d'Alger le 30 novembre. Il assure six liaisons maritimes périlleuses avec la Corse entre le 14 décembre 1942, où il débarque dans la baie de Chioni la mission Pearl Harbour, et le 13 septembre 1943, où il transporte jusqu'à Ajaccio, premier port libéré, 109 hommes du Bataillon de choc. Le Casabianca figure parmi les 14 bâtiments de la Marine française à avoir reçu la médaille de la Résistance, témoignant de son rôle crucial dans la lutte pour la liberté.

Il participe au ralliement du Gabon en novembre 1940 puis est affecté aux escortes de convois dans l’Atlantique. Fin 1941, il rejoint la mer Rouge dans le cadre du blocus de Djibouti et mène des attaques contre des sous-marins ennemis. Il effectue ensuite en Méditerranée de nombreuses escortes de convois avant de prendre part au débarquement en Provence en août 1944. L’aviso Commandant Dominé figure parmi les 14 bâtiments de la Marine française à avoir reçu la médaille de la Résistance, témoignant de son rôle crucial dans la lutte pour la liberté.

Le Commandant Duboc rejoint l’Angleterre en juin 1940 puis gagne le Cameroun. Il effectue des escortes de convois et du transport de matériel. Au printemps 1941, il rallie la mer Rouge pour la campagne d’Érythrée en appui des forces terrestres engagées contre les Italiens. En 1942, il effectue des opérations en Afrique équatoriale française et dans l'Océan Indien avant de reprendre ses escortes en Méditerranée occidentale puis de participer au débarquement de Provence en août 1944. L’aviso Commandant Duboc figure parmi les 14 bâtiments de la Marine française à avoir reçu la médaille de la Résistance, témoignant de son rôle crucial dans la lutte pour la liberté.

Créé en juillet 1940, le 1er bataillon de fusiliers marins (1er BFM) participe à l’opération devant Dakar, puis prend part au ralliement du Gabon. Il assure ensuite la défense du Congo avant de combattre durement en Syrie. Transformé en unité de défense contre avions (DCA) en Libye et en Égypte, il devient, en septembre 1943, le 1er régiment de fusiliers marins (1er RFM), unité blindée intégrée à la 1ère division française libre, avec laquelle il combat en Italie, en Provence, dans les Vosges, en Alsace et au massif de l’Authion où il termine la guerre. Il est également Compagnon de la Libération.

Échappé de Toulon le 27 novembre 1942 alors que la flotte se saborde, avec une partie de son équipage (soit 35 hommes sur un effectif de 75), le Glorieux rejoint Oran. En 1943, il assure des patrouilles aux îles Bermudes à la recherche des ravitailleurs de sous-marins allemands en liaison avec l'aéronavale américaine. En mai 1944, après une période de carénage aux États-Unis, il rejoint Casablanca puis Oran et effectue des patrouilles en Méditerranée. Le sous-marin Le Glorieux figure parmi les 14 bâtiments de la Marine française à avoir reçu la médaille de la Résistance, témoignant de son rôle crucial dans la lutte pour la liberté.

Lors du sabordage de la flotte française à Toulon le 27 novembre 1942, le sous-marin La Vénus fait partie des cinq sous-marins qui parviennent à quitter la rade. Il appareille avec sept membres d’équipage et se saborde en eau profonde, à la sortie de la passe. Il permet en sortant le premier et en ayant ouvert une brèche dans le filet de protection du port, de faire sortir les autres sous-marins Casabianca, Marsouin, Iris et Le Glorieux. La Vénus figure parmi les 14 bâtiments de la Marine française à avoir reçu la médaille de la Résistance, témoignant de son rôle crucial dans la lutte pour la liberté.

Le contre-torpilleur Léopard sous pavillon de la France libre se distingue dans l'Atlantique Nord, le 24 février 1941, en attaquant sans relâche pendant plus de deux heures un sous-marin ennemi, sauvant les cargos de son convoi. En 1941, il poursuit ses missions d'escorte. En novembre 1942, il obtient le ralliement de l'Île de la Réunion à la France libre, puis rejoint la Méditerranée. Le 27 mai 1943, le bâtiment s'échoue au large de Benghazi et ne peut être remis à la mer. Le Léopard figure parmi les 14 bâtiments de la Marine française à avoir reçu la médaille de la Résistance, témoignant de son rôle crucial dans la lutte pour la liberté.

Le sous-marin Marsouin s’échappe d’Alger au moment du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942. Il parvient à se réfugier à Toulon où, lors du sabordage de la flotte le 27 novembre 1942, il s’évade pour rejoindre de nouveau Alger et reprendre le combat. C'est aux côtés des Américains qu'il participe à quelques missions sur les côtes de Provence en mai 1943. Servant par la suite d'école d'écoute à Casablanca, il est finalement désarmé en avril 1944. Le Marsouin figure parmi les 14 bâtiments de la Marine française à avoir reçu la médaille de la Résistance, témoignant de son rôle crucial dans la lutte pour la liberté.

Livrée par les Britanniques aux Forces navales françaises libres en 1941, la corvette Mimosa est affectée à la 1ère division de corvettes à Terre-Neuve. Le 15 octobre 1941, elle recueille 52 survivants de deux cargos coulés par un sous-marin allemand. Elle participe le 22 décembre 1941 au ralliement à la France libre de Saint-Pierre-et-Miquelon. Torpillée en juin 1942 au cours d'une escorte de convoi en Atlantique, elle disparaît en mer. Seuls quatre membres d'équipage sur 80 survivent. La corvette Mimosa figure parmi les 14 bâtiments de la Marine française à avoir reçu la médaille de la Résistance, témoignant de son rôle crucial dans la lutte pour la liberté.

Le Narval opère en Méditerranée orientale pendant la "Drôle de guerre". Refusant l’armistice, son commandant, François Drogou, décide le 24 juin 1940 de rallier Malte avec son équipage pour continuer le combat. Il lance alors ce message : "Trahison sur toute la ligne, je rallie un port anglais". Le Narval, parti en mission le 2 décembre sous pavillon FNFL, disparaît sans laisser de traces. Son épave est retrouvée en août 1941, cassée en deux par une mine. Premier grand bâtiment de guerre à rallier de Gaulle après l’appel du 18 juin, il figure parmi les 14 bâtiments de la Marine française à avoir reçu la médaille de la Résistance, témoignant de son rôle crucial dans la lutte pour la liberté.

Le 18 juin 1940, le Poulmic se réfugie à Plymouth, en Grande-Bretagne, où il assure la liaison entre les bâtiments français. Remis aux Forces navales françaises libres (FNFL) le 30 août 1940, il devient patrouilleur, chargé de surveiller un champ de mines protégeant l'entrée du chenal de Plymouth. Le 7 novembre 1940, le Poulmic heurte une mine et coule, perdant 11 marins sur 18. Premier bâtiment FNFL coulé, il est cité à l’ordre des FNFL par le général de Gaulle le 4 décembre 1940. Le Poulmic figure parmi les 14 bâtiments de la Marine française à avoir reçu la médaille de la Résistance, témoignant de son rôle crucial dans la lutte pour la liberté.

Le Savorgnan de Brazza sert en Extrême-Orient avant de participer à l’évacuation de Dunkerque. Au sein des Forces navales françaises libres (FNFL), il prend part aux batailles de Dakar et de Libreville, où il neutralise le Bougainville (marine de Vichy) le 9 novembre 1940. Il opère ensuite en mer Rouge contre les Italiens, participe au blocus de Djibouti, puis escorte des convois transatlantiques. En 1943, il est à Madagascar, puis aux Comores avant de rejoindre le Pacifique puis la France en 1945. Le Savorgnan de Brazza figure parmi les 14 bâtiments de la Marine française à avoir reçu la médaille de la Résistance, témoignant de son rôle crucial dans la lutte pour la liberté.

Le Surcouf est le plus grand sous-marin de son époque. En juin 1940, il rejoint Plymouth et est intégré aux Forces navales françaises libres. Entre 1940 et 1942, il réalise 30 missions. Il participe à la prise de Saint-Pierre-et-Miquelon en décembre 1941. Endommagé, il est réparé à Halifax. Le 12 février 1942, il quitte les Bermudes pour Tahiti et disparaît en mer. Les causes restent floues : abordage avec le cargo Thomson Lykes ou tir accidentel d’un avion américain. Son épave repose à 3 000 m de fond, au large du Panama. Le Surcouf figure parmi les 14 bâtiments de la Marine française à avoir reçu la médaille de la Résistance, témoignant de son rôle crucial dans la lutte pour la liberté.

La brigade de gendarmerie de la Chapelle-en-Vercors s'engage très tôt aux côtés des résistants. Les gendarmes du village bâclent les procédures qui permettraient de renseigner l’ennemi, protègent les camps de réfractaires au Service du travail obligatoire (STO) et de combattants en les alertant des actions envisagées par les Allemands ou les miliciens. La brigade, qui aide à la récupération de matériel parachuté, passe au maquis le 9 juin 1944 et contribue à former sa prévôté (police militaire).

La brigade de La Chapelle-en-Vercors est la seule unité de gendarmerie à avoir reçu la médaille de la Résistance française.

Dès août 1940, le général de Gaulle décide de former comme officier les étudiants ralliés à la France libre sur le modèle de Saint-Cyr. En février 1941, l’École militaire des Cadets est créée à Malvern, puis transférée à Ribbesford. Encadrée par d’anciens instructeurs de Saint-Cyr, elle forme cinq promotions entre 1942 et 1944 : "Libération", "Bir-Hakeim", "Fezzan-Tunisie", "Corse et Savoie" et "18 juin", soit 210 aspirants au total. Les Cadets de la France libre - dont 52 tombent au champ d’honneur - combattent en Afrique, Italie, France, Belgique, Hollande et Allemagne. En 1954, l'École est officiellement assimilée à Saint-Cyr.

Des élèves de l’École militaire préparatoire d’Autun repliée dans le département de l’Ain prennent le maquis en mars 1944. La compagnie qu’ils forment mène trois opérations majeures. Dans la nuit du 6 au 7 juin 1944, ils participent au sabotage du centre ferroviaire d’Ambérieu-en-Bugey qui se solde par la mise hors d’usage de 52 locomotives. Les 11 et 12 juillet, la compagnie combat à Neuville-sur-Ain et au Cerdon, empêchant ainsi l'encerclement et l'anéantissement des maquis de l'Ain. Le 1er septembre, elle participe au combat de la Valbonne durant lequel, au prix de 11 tués et 15 blessés, elle interdit l'accès des troupes allemandes au village.

Sous les ordres du commandant Léonard, l'École militaire préparatoire technique de Tulle refuse la défaite de 1940. Dès novembre, un esprit de résistance naît parmi cadres et élèves, fondé sur le rejet de l’occupant et la volonté de préparer la reprise du combat. L’instruction technique est alors orientée vers la formation de spécialistes aptes à contribuer à la libération. En 1943-1944, nombre de cadres et d’élèves rejoignent l’Armée d’Afrique ou la Résistance. Lors des combats des 7 et 8 juin 1944, la division SS Das Reich exerce de lourdes représailles contre l’École qui compte 17 morts et 33 déportés et déplore également 20 tués au cours des combats de la Libération.

La 13e demi-brigade de Légion étrangère (13e DBLE) est créée en 1940 pour combattre en Finlande. Elle se distingue à Bjervik et Narvik en Norvège. Rapatriée à Londres la moitié de la « 13 » rallie la France libre. Elle participe à l’opération de Dakar puis à la campagne du Gabon. En 1941, elle combat en Érythrée et en Syrie. En 1942, ses bataillons s’illustrent à Bir-Hakeim et El-Alamein. En 1943, elle est intégrée à la 1ère DFL et combat brillamment en Tunisie, Italie, puis en France à partir d’août 1944. Elle se distingue en Alsace et termine la guerre au massif de l’Authion. Le 6 avril 1945, elle reçoit la croix de la Libération.

En novembre 1942, lors de la dissolution de l’armée d’armistice, le colonel Bertrand, commandant du 1er régiment d’infanterie (RI), met sur pied une organisation clandestine formée d’officiers, sous-officiers et soldats chargée de dissimuler des armes et du matériel. Le 1er RI clandestin reçoit des parachutages d’armes, de matériels et parfois d’agents de Londres. Au prix de plusieurs arrestations.

En juillet 1944, le régiment passe à l’action dans le Cher sur les axes de retraite des Allemands. Après avoir libéré Bourges, le 1er RI est intégré à la 1ère armée et participe aux combats de la libération de Royan jusqu’au Danube.

Créé à Fort-Lamy (Tchad) le 1er janvier 1942, le groupe Bretagne, avec ses deux escadrilles Nantes et Rennes, accompagne le général Leclerc dans les campagnes du Fezzan et de Tunisie. En août 1943, il rejoint le Liban avant de revenir en novembre en Afrique du Nord. À partir de mai 1944, il prend part à la campagne d'Italie puis participe à la libération de l'Alsace, appuie l'offensive américaine sur la Sarre en mars 1945 et opère sur la poche de Royan en avril 1945. Au lendemain de la défaite allemande, le Bretagne est chargé du rapatriement des prisonniers de guerre. Le groupe de bombardement Bretagne est la seule unité de l’armée de l’Air décorée de la médaille de la Résistance française.